Anos atrás, uma jovem booktuber anunciava em seu canal na Internet que havia comprado um romance de Virginia Woolf. Com olhar cúmplice para a tela, revelava o porquê da aquisição: “Ela era feminista”. A definição reduz em muito a literatura de Woolf, autora que transcendeu gêneros, ponto polêmico em segmentação artística, tendo levado muitas escritoras de hoje a rejeitarem o Orange Prize, destinado a mulheres que escrevem. Afinal, feminismo é, basicamente, a busca da igualdade entre os gêneros, não do destaque de algum.

Apontar feministas antes mesmo da criação do termo não é tão difícil. A inglesa Mary Wollstonecraft, que, em 38 anos de vida libertária, militou e escreveu sobre o direito ao voto e uma educação igualitária para homens e mulheres, morrendo no pós-parto de sua segunda filha, que viria a se tornar Mary Shelley, a criadora de Frankenstein, estaria entre as pioneiras do feminismo, no século XVIII. A exclusão da mulher da vida política e intelectual tem bases antigas no Ocidente, registrada em lendas que a mostram como perigosa transgressora (Pandora abre a caixa onde estão guardados os males da Humanidade, Eva come o fruto proibido, pecando pela desobediência). Essa história do apagamento cultural das mulheres e a luta pela igualdade é contada na introdução de Feminismo no Brasil (Bazar do Tempo, R$ 62), lançado em abril por duas das mais celebradas feministas brasileiras, a historiadora Branca Moreira Alves e a socióloga Jacqueline Pitanguy.

Traçando a exclusão feminina desde a Antiguidade, cujo único registro de um centro para a formação intelectual da mulher é a escola fundada pela poeta Safo, em 625 a.C, na Grécia, Branca e Jacqueline passam pelo sufragismo, a luta pelo voto levada à frente por inglesas e norte-americanas desde meados do século XIX, até chegar aos movimentos de mulheres brasileiros e o feminismo plural da atualidade. A inclusão na Constituição de 1988 da igualdade entre homens e mulheres é destacada pelas autoras que retomam a parceria iniciada em 1981, quando escreveram, juntas um livro sobre feminismo para a Coleção Primeiros Passos, da Editora Brasiliense que trazia naqueles tempos de reabertura política, noções dos avanços contemporâneos, muitas vezes abafados do noticiário censurado por mais de vinte anos.

Outro título que levanta a memória do feminismo no campo da produção cultural para as novas gerações é Feminista, eu? (Bazar do Tempo, R$ 52). Interessada em mostrar às feministas da atualidade que o movimento começara bem antes das recentes manifestações de rua e dos “teclados de notebooks e celulares”, Heloísa Buarque de Holanda analisa o avanço das mulheres na cultura brasileira, dedicando o livro à escritora Rachel de Queiroz, “que tinha verdadeiro pavor de ser reconhecida como feminista”, e cuja crítica social em literatura reflete uma vida de independência do patriarcado. Jornalistas, atrizes, escritoras, compositoras e artistas plásticas que se firmaram apesar do preconceito da intelectualidade masculina, bem representada pela declaração de um dos entrevistadores da americana Betty Friedan ao jornal de esquerda O Pasquim, na década de 1970: “Achei a líder feminista tão inteligente que nem parece mulher”.

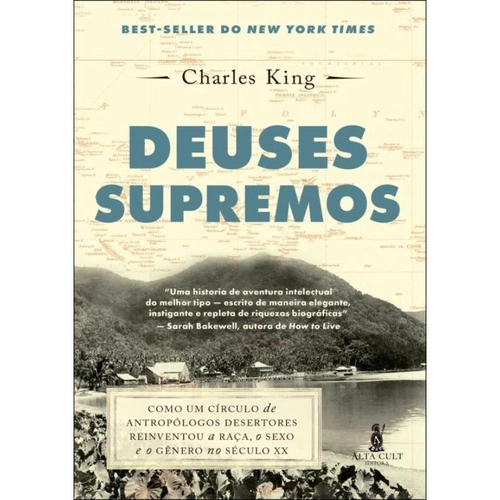

Sem tratar diretamente de feminismo, mas falando de um grupo contestador como o que se reuniu em torno de Virginia Woolf em Bloomsbury, o delicioso Deuses Supremos (AltaBooks, R$ 84,90 ), de Charles King, traça a trajetória dos antropólogos que, no início do século XX, derrubaram o conceito de que características pessoais seguiriam o determinismo biológico. Franz Boas, professor da Universidade de Columbia, foi o primeiro a considerar uma balela a categorização de pessoas por raça, sexo ou nacionalidade, que classificaria comunidades como primitivas ou avançadas. Família, alimentação ou bom senso seriam produto das circunstâncias, não da natureza. Entre os alunos de Boas estava Margaret Mead, uma antropóloga que estudou os hábitos de povos de Samoa, apontada pelo feminismo como vanguardista por sua conduta pouco reverente às convenções sociais.